几年前,郑岩曾做过一次先锋性的青州龙兴寺破碎造像展览,其中有一件破碎到无法站立的佛像被平放在地上,这样的展陈方式不只是对于艺术品完整性的颠覆,也打破了博物馆玻璃展柜中的永恒时空。物的破碎会让人联想到死亡,世间万物绝非永恒,艺术品也不例外,终有一日会斑驳、破碎甚至毁灭,而与此同时,破碎也蕴含着重生的希望和可能。艺术品的碎片是过去艺术史书写中的“弃子”,它们被清理和遮蔽,多数被排除在博物馆的聚光灯之外,而郑岩从历史长河的阴暗墙隅里拾起了这些“世间弃物”,讲述一个个关于它们“毁灭、破碎、再生、聚合”的故事。残损的铁造像、毁灭的阿房宫、落选的景德镇损器、破碎的古物拓片、“9뜑”事件的尘土等,这些“碎片”正是郑岩的新著《铁袈裟:艺术史中的毁灭与重生》的研究对象。

六舟《百岁图》

《铁袈裟》的精彩之处不仅在于其研究对象突破了艺术史的边界,也在于“碎片”作为一种新的研究视角触及到许多关于物的新面向——例如物的故事、物的生命。物的故事指包裹在一件物身上层层叠叠的历史叙事,或可以形容为一件件物的“隐形外衣”。在基于博物馆陈列的艺术史写作中,一件艺术品是独立于其他人、事、物存在于展柜中的个体,而当艺术品破碎了,它便“落入红尘”,被牵扯进一个事件之中——破碎前、破碎和破碎后——它因此有了前世今生。人们对同代发生的破碎事件往往有清晰的认识和集体性记忆,但古代残存的碎片留给我们更多的是关于它的想象:它前世是什么样的?为什么会破碎?这些疑问萦绕着一代代的观者,于是这些观者编织出一个个不同版本的关于破碎物的故事:或是做理性猜测,或是附和前人,又或是带有功利目的的另立新说,形成层层叠叠的叙事,这些叙事横亘在当代观者与那件古代碎片之间。

铁袈裟全貌

在《铁袈裟》中,郑岩跃入了笼罩在一件件碎片之上的层层迷雾中。“正编”讨论山东灵岩寺一件被称为“铁袈裟”的残铁块,作者先是将包裹在这件残铁上的历史叙事慢慢剥离,露出铁块前世的真相,原来这块“铁袈裟”并非铁袈裟,而是唐代武则天所造金刚力士像的残块。而在揭露了残铁前世的原境之后,作者并没有就此作罢。他没有抛弃后世给残铁披上的层层“外衣”,而是将它们又一件一件地重新穿了回去——他尝试以不同时代的后人的眼光去审视这件物。铁袈裟之说源自12世纪南宗禅高僧仁钦的有意误读,铁块上铸造时留下的披缝被视作袈裟上的水田纹。在仁钦的故事中,铁块的前世被遮蔽,被重塑为象征南宗禅法脉传承的圣物——袈裟。从此以后,“千奇百怪的附会……一路走下去”(p.116)。铁袈裟是谁的?朗公说、法定说、达摩说,抑或“地下涌出”说都是后世给铁块谱写的更加神圣又迷离的前世今生。到了清朝乾嘉时期,铁块的新“外衣”变得不那么光鲜亮丽,开始有了“‘铸钟未就’这一毫无神秘感的说法”(p.195)。 铁袈裟之说受到挑战,这也成为铁块去神圣化的开端。《铁袈裟》“外编”第一篇谈论阿房宫的图像,是一个关于破碎的特殊案例,这里“物”已无存,而它的“外衣”却异常得多。如作者所言,晚唐杜牧的文字叙述《阿房宫赋》是很多后人关于阿房宫想象的起点,而阿房宫图像的创作也与杜赋在同一时期开始出现,此后绵延不绝。或许物的缺失赋予后世更自由的想象空间,阿房宫的“外衣”在想象力的接力中愈来愈壮美华丽,与“两千多年来一片死寂”的阿房宫遗址形成极大反差。

《铁袈裟》郑岩著,三联书店出版 本书入围2022年2月华文“好书单”及中华读书报好书单

除了物的故事之外,《铁袈裟》关于破碎的讨论也让我们更多地觉察到物的生命。《铁袈裟》“正编”中讲述灵岩寺残铁跨越多个朝代的故事,如同一部它的个人传记:在武则天时期诞生,在唐武宗会昌灭佛中消亡,又在北宋浴火重生,化为南宗禅圣物,清乾嘉时期它的圣光又逐渐散去。“外编”第三篇则涉及更深层的关于物的生命哲思。该篇讨论僧人六舟以残破的古物拓片拼合而成的作品,这类作品被称为“锦灰堆”。如郑岩所述,该名词本身就蕴含着“锦成灰、灰成锦”的思考,生与死本就是一枚硬币的两面,彼此矛盾,但又是一体的,“荣与悴、生与灭不断转化,一片废墟正是新生命开始的地方”(p.296)。

更有趣的是,《铁袈裟》中物的破碎有时也成为其获得生命的起点。在比尔·布朗(Bill Brown)提出的物的理论(thing theory)中认为 物性(thingness)是在物停止工作后呈现出来的,例如一扇窗户,你能够透过它看外面的景观,但当窗户忽然破了,你才会意识到,原来窗户也是一件东西(Brown,“Thing Theory.”)。物在残破之后失去了社会赋予它的特定价值,但同时也因此获得了脱胎换骨的契机,得以以新的方式呈现给我们,而新的方式是什么样的?物破碎之后会变成什么?这成为一个让人注入想象的缺口。《铁袈裟》“外编”第二篇中讨论的残破龙缸是一件被丢弃在僧寺墙隅的明代落选损器,在清朝督陶官唐英(1682—1756)看来,该器物中寄藏有火神童宾的精魂。完整的龙缸在被选入宫中后会被“用于盛水、盛酒、种花、养鱼,或用作祭器”(p.255),因此它需要履行用器之责,而龙缸在破碎之后,失去了这些功能,却因此唤醒了寄居其中的童宾,童宾的灵魂“借助破碎变形后的缝隙……挣扎而出”(p.261),由此开启了新生。

济南历城区神通寺唐龙虎塔塔身南面东侧金刚力士像(阴影为“铁袈裟”所对应的部位)

“碎片”在《铁袈裟》中也暗含一层更为抽象的意思——当我们把对准物的特写镜头慢慢拉远,会发现我们面对的每一件物,无论在物质层面是破碎的还是完整的,其实都是历史长河中的碎片。正如作者在序言中所述,艺术史研究是起源于碎片的。那些看起来“首尾相继、肢体完整的艺术史著作和博物馆陈列”(p.3)不过是散存的物的集合,是一次次劫难之后留下的物的片段。所以“铁袈裟”不只是唐朝力士佛像的残块,也是灵岩寺历史中的一个碎片。此外,灵岩寺中还有上千年来留下的百余座石结构墓塔和墓碑,排列在“祖师塔”的前方,“宋、金、元、明、清,绵延不绝”(p.126)。这些墓塔和墓碑看似构成灵岩寺完整的线性历史,但事实上它们也不过和铁袈裟一样,是灵岩寺悠长历史中残存的一个个碎片。六舟的锦灰堆或许是关于历史碎片的最好注解。他的作品不只是物的碎片的集合,也是历史碎片的汇聚。“他没有按照年代排列那些古物,是周秦汉唐辽宋金元重新洗牌,原本并不相干的历史碎片,由于偶然的机缘而汇聚在同一个时间点上,纵横穿插,耳鬓厮磨,组成一个新的家庭”(p.314)。历史中的碎片或许都是以此般偶然性的方式,与我们相遇。

社会学家米歇尔·德赛图(Michel de Certeau)认为,人们通过捡拾碎片(debris and fragments)来制造一个地方的传说和记忆,从而认识和感知这个地方(De Certeau,The Practice of Everyday Life,University of California Press,1988,pp.105-110)。而选择捡拾哪一块碎片,也许并不只是机遇性、个人性的问题,正如铁袈裟的故事所示,这种选择也受限于不同时期集体性的知识体系。仁钦在大观四年(1110)写的《灵岩十二景》诗中捡拾起了十二片灵岩寺的碎片,涵盖该寺十二处古迹、圣迹、圣物和多种自然景观,铁袈裟即其中之一,这在很长的时间里构成人们对于灵岩寺的基本认知。而这一中国文人的集体性知识在20世纪初受到现代学术体系的挑战,“美术”的概念和新的知识分类开始赋予人们新的眼光看待灵岩寺,在这个新体系中“铁袈裟”已无处安放。因而在20世纪初欧洲和日本等地的外国学者造访灵岩寺时,他们捡拾的碎片中已不见铁袈裟(pp.196—201)。

如果我们把《铁袈裟》看作一次对于物的拍摄,全书或许可以被理解为一个镜头不断拉远的过程。在“正编”铁袈裟的故事中我们看到的是对碎片极为精彩的超细读,尤其令人印象深刻的是作者对铁块上铸造痕迹的描述:“‘铁袈裟’表面还可以看到铸造时留下的气孔。在左边缘,明显保留有‘粘砂’的现象,即融化后的砂子粘滞到铁表面的痕迹”(p.29)。到了“外编”第三篇六舟的锦灰堆,我们看到的是物的集合,如果我们像六舟的朋友们那样“着眼于对作品整体性的观察……只用眼睛的余光,看到一片朦胧玄奥的黑色”(p.322),那么一切纷纷扰扰的历史碎片都仿佛成为一个整体,幻化为对于时间、对于过去的整体性感受和认知。而到了全书的最后一篇,我们的镜头则退到了一个距离物无限远的位置。该篇用当代艺术家徐冰的著名作品《何处惹尘埃》来结尾,这件作品用的主要材料是“9뜑”事件后艺术家在纽约世贸中心大楼废墟附近收集来的尘土,如郑岩所述,该作“将碎片的概念推向了极致”(p.344)。而面对尘土,面对徐冰“本来无一物,何处惹尘埃”的质问,郑岩开始反思全书对于物的执着(p.9)。与前面的章节不同,他从徐冰的作品中更多获得的是关于物的终极思考,那些平铺在美术馆地面上的尘土,仿佛是我们退到浩瀚的宇宙中俯瞰地球所见之万物。“万物生于尘土”(p.353),万物也终将归于尘土。

“正编”开头作者曾论及“袈裟”一词的含义,其中说到袈裟也被称作为百衲衣,“意为捡拾被抛弃在粪土尘埃中的碎衣破布,洗涤缀合而成”(p.26)。而《铁袈裟》不就是作者捡拾被遗忘、被丢弃的破碎之物,从而拼合成的著作吗?这么说来,《铁袈裟》大概就是郑岩缝制出的一件袈裟吧!(责编:孙小宁)

国际合作生态园瞄准生态含金

国际合作生态园瞄准生态含金

清明假期青团春茶热度攀升

清明假期青团春茶热度攀升

商务部积极采取措施稳定外贸

商务部积极采取措施稳定外贸

成都银行将于近期发行可转债

成都银行将于近期发行可转债

金融机构存贷款稳步增长 楼

金融机构存贷款稳步增长 楼

新车销售由增量市场逐步转向

新车销售由增量市场逐步转向

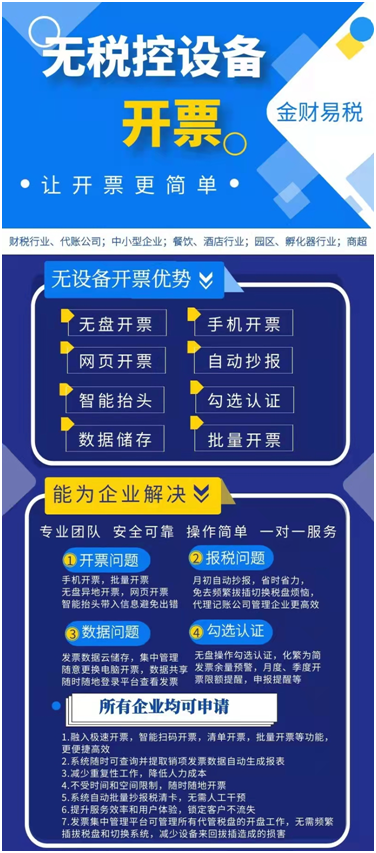

有了金财易税全部问题一应解

有了金财易税全部问题一应解

沪深两市低开震荡 机构投资

沪深两市低开震荡 机构投资

48小时点击排行

48小时点击排行